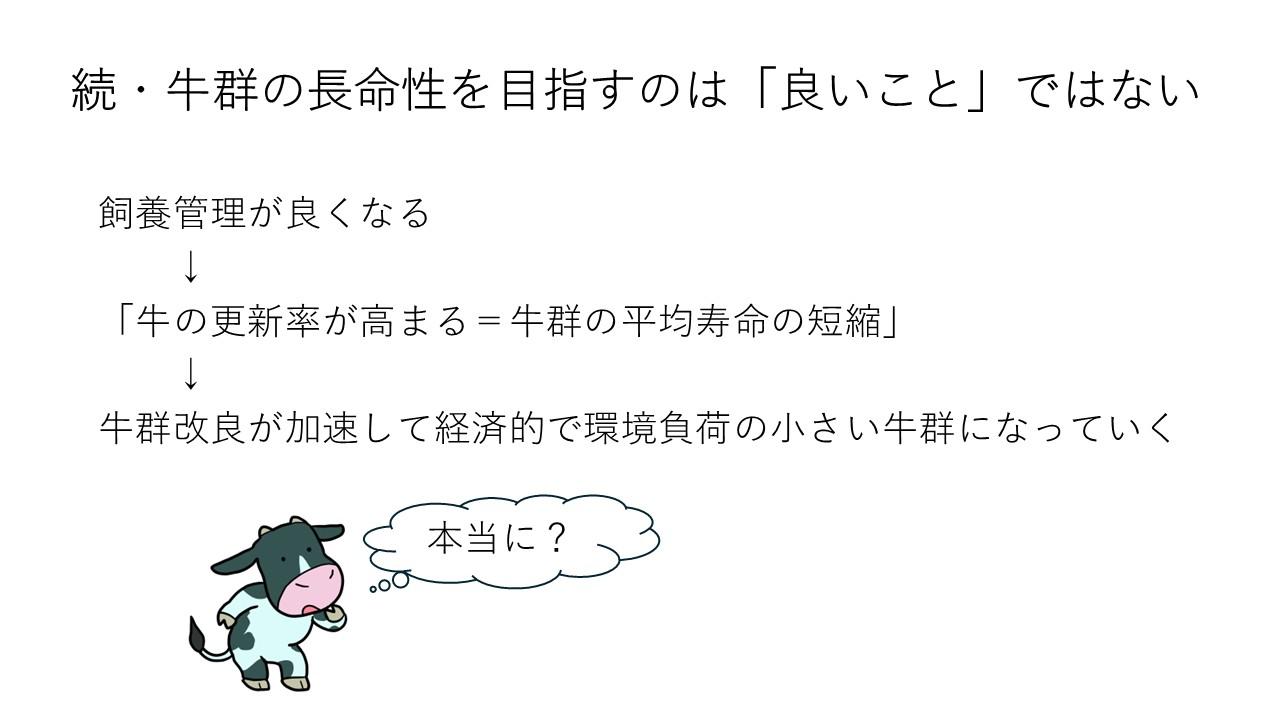

前回に引き続き、以下のような牛群の改良について解説します。

更新率とは何か?

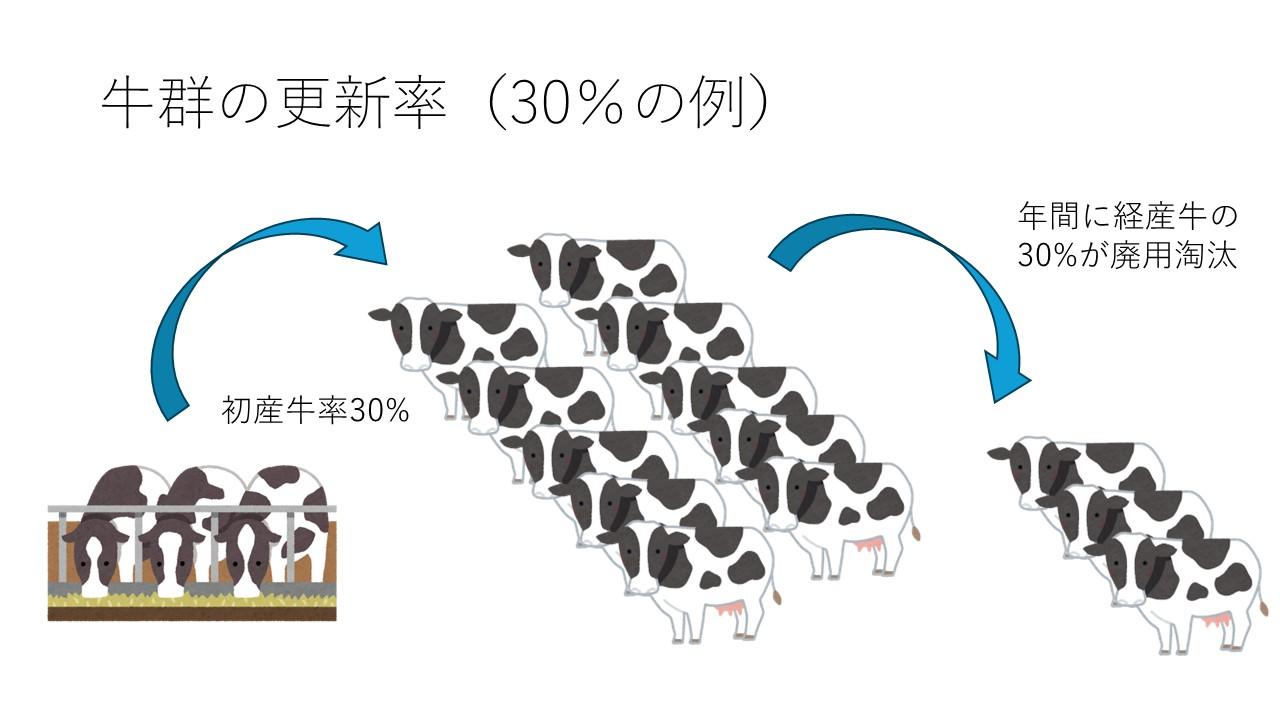

出る牛と入る牛のバランスが更新率です。100頭牛群で、年間30頭廃用にして初産牛30頭が上がってくるなら、更新率は30%です。

ここで肝心なのは、“選べる余裕”が群の質を高めるということ。乳房炎、長期不受胎、死廃事故など「不本意な淘汰」ではなく、まだ搾れるが能力の低い牛を「計画的に淘汰できる状況」であることです。まず疾病を減らし、飼養管理が良いことがスタートになります。

さらに、牛群の生産性を向上させる「良い育成牛」がスタンバイしていることです。

牛を入れ替える理由

しかし、初産牛は育成にかかったコストが回収できず、概ね2産目でようやく採算が取れるといわれます。若い牛が多いことは不利ではないのでしょうか?

若牛 VS 高齢牛

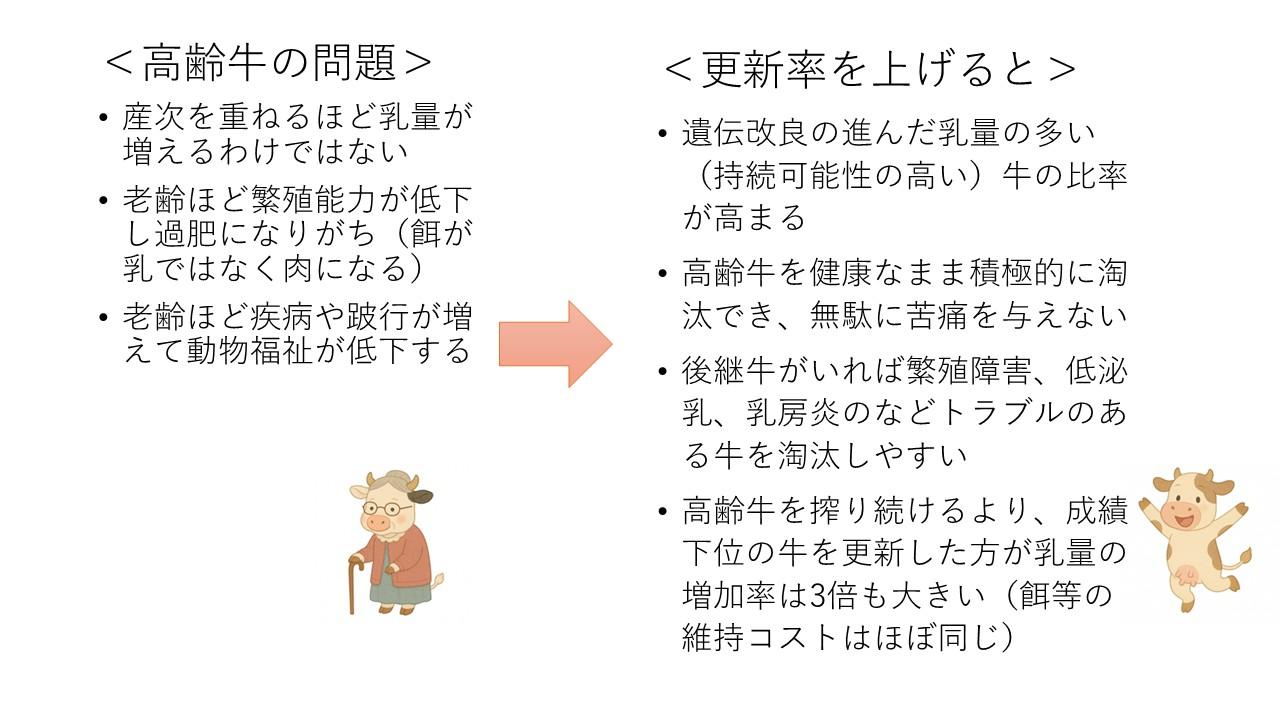

高齢牛は乳量が多い、という誤解があります。実際には初産から2産目での乳量の差は大きいものの、高齢になるほど乳量が多くなるわけではありません。勘違いの要因は二つあります。一つは選択バイアス、もう一つは未経産牛の成長不足です。

- 選択バイアスとは、乳量の少ない牛が淘汰されやすいために残る牛の平均乳量が増えていくので、年を追って乳量が増えるように見える錯覚です。実際には高齢牛が常に乳量が多いわけではなく、乳量を決めるのは管理の質と遺伝能力です。

- 未経産牛の成長不足について、初産から2産目で泌乳量が大きく増えるように見えるのは、初産は成長に栄養を使ってしまっているからだ、という問題です。未経産牛を十分に成長させれば、初産から十分な泌乳量を得られます。『NASEM2021』で示されている成長目標は低すぎるとアイッカー氏は強調していました。同氏の主張は、初産分娩時体重を成熟体重の82%ではなく、90%以上を目指すべき、というものです。つまり、初産を2産目程度の大きさで迎えるほどの育成管理が、初産から稼ぐ牛群作りであり、コストではなく有益な投資なのだと繰り返し語っています。

まとめ

好成績の個体を長く飼うことは良いが、牛群の長命性を目指すのは意味がまったく違います。成績下位の牛を早期に更新することで、牛群は健康で好成績となります。乳量当たりの乾物摂取量(資源利用)が減少し、持続可能性が改善され、動物福祉が向上します。

高齢牛を飼い続けることは経済的にも動物福祉的にもマイナスとなる一方で、高齢で乳量が低下する頃に健康なまま淘汰すると、肉質が良く、歩留まりも良い状態で出荷できるので消費者にとっても良いことです。

このような牛群管理で収益性を高めるためには、初産分娩までに十分に成長させ、初産から乳量を多く搾ることと、育成牛に余裕を持ち、牛群の遺伝改良の機会を維持することが大切です。

あくまで理論上の話であり、各牧場がどんな酪農を目指すのかは自由です。

この講演においてアイッカー氏が伝えたかったことは、「長命性って持続可能な感じで良いよね」と、なんとなく「イメージでもてはやされる」ことへの警鐘だと感じました。

イメージでいうと、車を修理しながら何十年も大切に乗ることは、エコっぽくて「良いこと」な感じがするけど、業務用に長距離を乗るなら、『古い車は燃費が悪くて、不経済かつ環境に悪い』となることに似ています。

余談ですが、私の往診車は社内で唯一のガソリン車で、社員達のハイブリッド車よりも燃費が圧倒的に悪いです。廃車になるまで付き合ってもらうつもりでしたが、環境負荷と高すぎる燃料費から手放すことを最近決断しました。

「らくちっくラジオ」はこちらからアクセスしてください。QRコードも貼りますので。お持ちのスマホの種類によってポッドキャストの視聴方法がちょっと変わります。読み取ってご確認ください。

PROFILE/ 筆者プロフィール

寺内 宏光Hiromitsu Terauchi

北海道にて酪農場勤務と㈱トータルハードマネジメントサービスでの修行を経て、2016年より栃木県にて家業の寺内動物病院を三代目として継承。より広く地域のニーズに応えるため2022年より法人化し、現在は獣医師4人在籍する㈱寺内動物病院の代表