さて、次に「再感染抵抗性」についてお話ししたいと思います。「再感染抵抗性」とは、文字どおり、一度感染した個体が再感染に対して強い抵抗性を示すことです。コクシジウムに感染した個体は、症状を乗り越え回復したのちに、強い再感染抵抗性を獲得することが知られています。コクシジウム症といえば、育成牛がかかる病気というイメージがあると思いますが、成牛での発症を経験された方は少ないのではないでしょうか? どんなにコクシジウムに汚染された農場でも、成牛でコクシジウム症を発症するケースは稀です。その背景には、「再感染抵抗性」が絡んでいます。

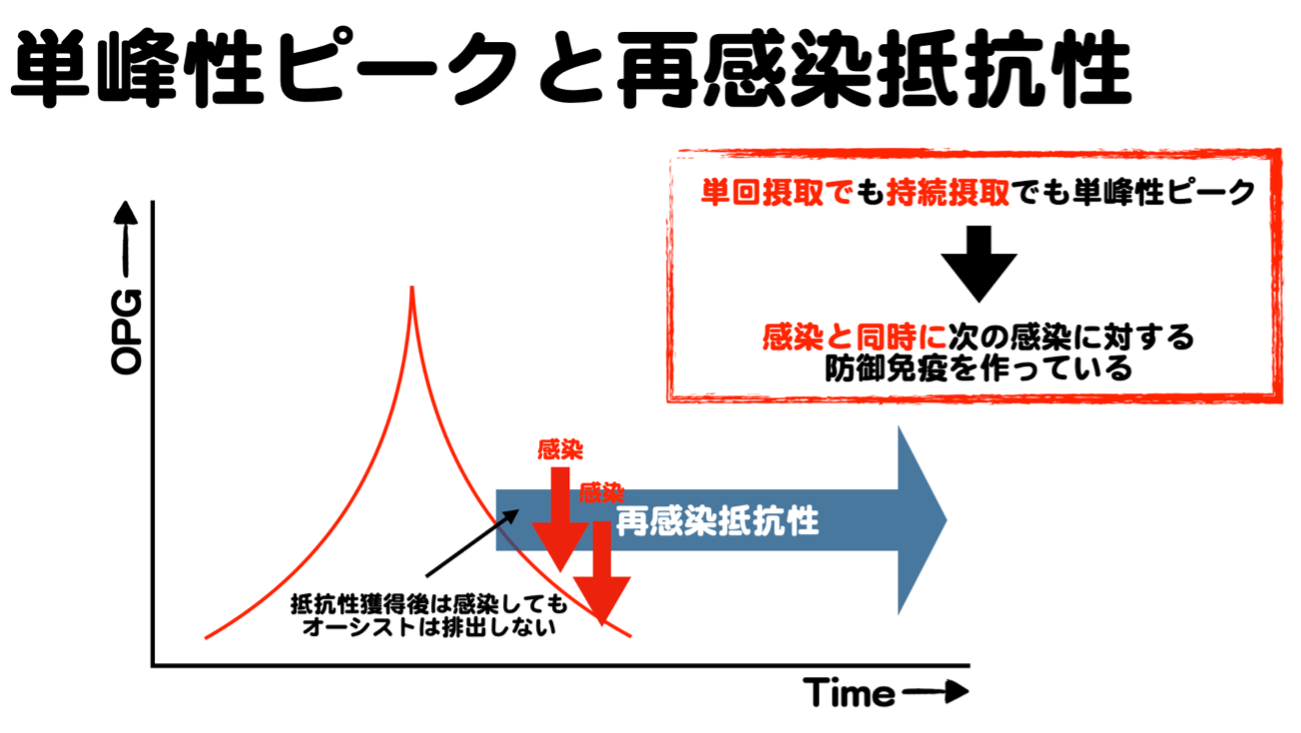

「再感染抵抗性」という言葉は少しとっつきにくいですが、わかりやすく言えば、ワクチンによって免疫を獲得することと同じようなことです。ワクチンは弱毒化した病原体を接種することでその病原体に対する免疫を獲得しますが、コクシジウムに感染した個体も同様に免疫を獲得し、再度感染しても発症しなくなります。コクシジウムに感染した個体は体内での一定の増殖期を経て、糞便中にオーシストを排出します。オーシストを摂取してから糞便中にオーシストを排出するまでの期間を「プレパテントピリオド」と呼び、その期間はコクシジウムの種類にもよりますが、1〜2週間くらいのことが多いです。その期間を経て、糞便中のオーシストの数(OPG:1g中に含まれるオーシストの数)は徐々に増え、単峰性のピーク(山を一つ形成する)を形成します(図1)。

図1 ※動薬研究2009, 4, No.65, 堀井らの図を参考に一部改変

マウスを使った実験では、単回摂取でも、持続的摂取でも、同じように山を一つ形成することがわかっています。持続的に摂取した場合はいくつも山を形成しそうですが、そうはなりません。これは感染と同時に、次の感染に対する防御免疫を獲得しているということを表しています。

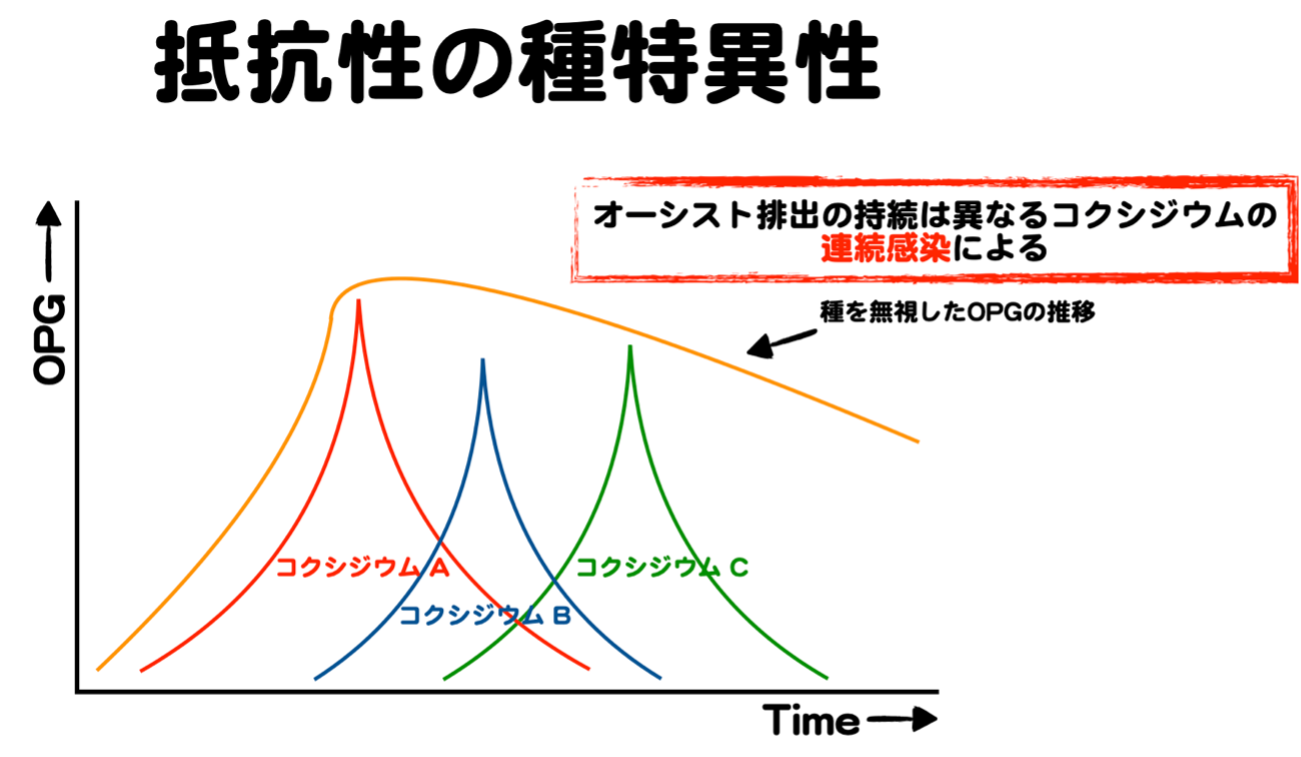

もう一つの特徴として、「抵抗性の種特異性」というものがあります。コクシジウムにはいくつかの種が存在していて、それぞれ異なる特徴を示すことは以前の回でご紹介しましたが、それぞれの種で独自の抵抗性を獲得するため、農場が複数のコクシジウムに汚染されている場合は、図2のように、いくつものピークを形成することがあります。

図2 ※動薬研究2009, 4, No.65, 堀井らの図を参考に一部改変

「再感染抵抗性」がオーシストの摂取と同時に徐々に備わっていくということは、十分な抵抗性は獲得しているが、まだ糞便中に大量排出されない、あるいは症状が強く出ないタイミングがあるはずです。このタイミングがどのあたりに来るのかがわかれば、そこで駆虫をすることで、「抵抗性だけ獲得して、オーシストは大量に排出させない」という美味しいとこ取りができるはずです。

次回は、そのタイミングを捉え、実際にコクシジウム症の予防に成功した事例についてご紹介したいと思います。

PROFILE/ 筆者プロフィール

山下祐輔YamashitaYusuke

小動物臨床志望で麻布大学に入学するも、農場実習や産業動物臨床実習をとおして、酪農・畜産の世界に魅せられ、北海道北部の上川北農業共済組合(現北海道農業共済組合道央上川センター上川北支所)に入組して18年。乳牛・肉牛の一般診療、繁殖検診、損害防止事業、人工授精、受精卵移植を担当する傍ら、生産者の素朴な疑問をヒントに調査研究を行なうことが日々の楽しみ。