『Dairy Japan 2025年1月号』P.26「初産分娩までが未来の経営を左右する No.11=育成牛舎の換気とグループ分け=」より

育成牛は、あなたの農場の将来の牛群です。ですから育成管理の改善は、経営基盤の強化と言えます。

育成管理の改善に軸足を置いた「初産分娩までが未来の経営を左右する」と題したシリーズで、海田佳宏さん(株式会社 清流酪農サービス・代表)が詳しく解説してくださいました。

今回は、その11回目です。以下、抜粋・要約。

育成牛舎で達成したい環境

新設・既設にかかわらず、育成牛の施設で達成すべき要点は以下です。

1)病原体が持ち込まれないような配置や作業動線になっている。

2)水勾配や排水が確保され、牛舎周辺が泥濘化せず、冬の除雪が容易。

3)換気が適切に確保されている。

4)夏は暑さを防ぎ、冬は寒さの対策が配慮されている。

5)育成牛の発育ステージに合わせた適切なグループ分けが達成される。

6)構造的に採食・飲水・休息が保障され、十分なスペースと衛生が確保されている。

7)観察や捕獲作業が簡単で安全。

8)給飼・除糞・清掃作業が効率的に実施できる。

9)群移動が容易。

10)患畜牛などを隔離し、別管理できるスペースがある。

11)野生動物の侵入が制御されている。

12)脱走されない。

13)畜舎内や汚染物を洗浄・殺菌・天日乾燥できる仕掛けやスペースがある。

14)スリップ事故が少ない通路構造。

15)足回りの良い衛生的な分娩房がある。

16)将来に向けた拡張性がある。

育成牛舎の換気

換気の基本は二つあります。

一つ目は、新鮮な吸気を取り入れ、水分・粉塵・病原体・空気・熱などを含む淀んだ空気を屋外に排出することです。

二つ目は、夏は温度コントロール、冬は湿度コントロールです。

米国アイオワ州立大学などが組織するMid-West Plan Service (MWPS)では、オープンリッジやオープンイーブの設置と、カーテンウォールの開閉による温湿度コントロールが推奨されています。

自然換気の活用は換気の基本ですが、実際に問題となるのは、育成牛の「鼻の高さ」の換気や空気の流れです。この位置で空気や淀み、アンモニアなどが滞留すると、呼吸器病の発生が顕著となります。

そこで、ファンを用いた換気を併用することで細部の換気を補完することが期待されます(陽圧換気、タイトル写真)。陽圧換気はダクトファンによる入気とオープンリッジ、オープンイーブ排気がセットになっています。

機密性の高い施設であれば、トンネル換気(陰圧換気)を採用する場合もあります。

育成牛のグループ分け

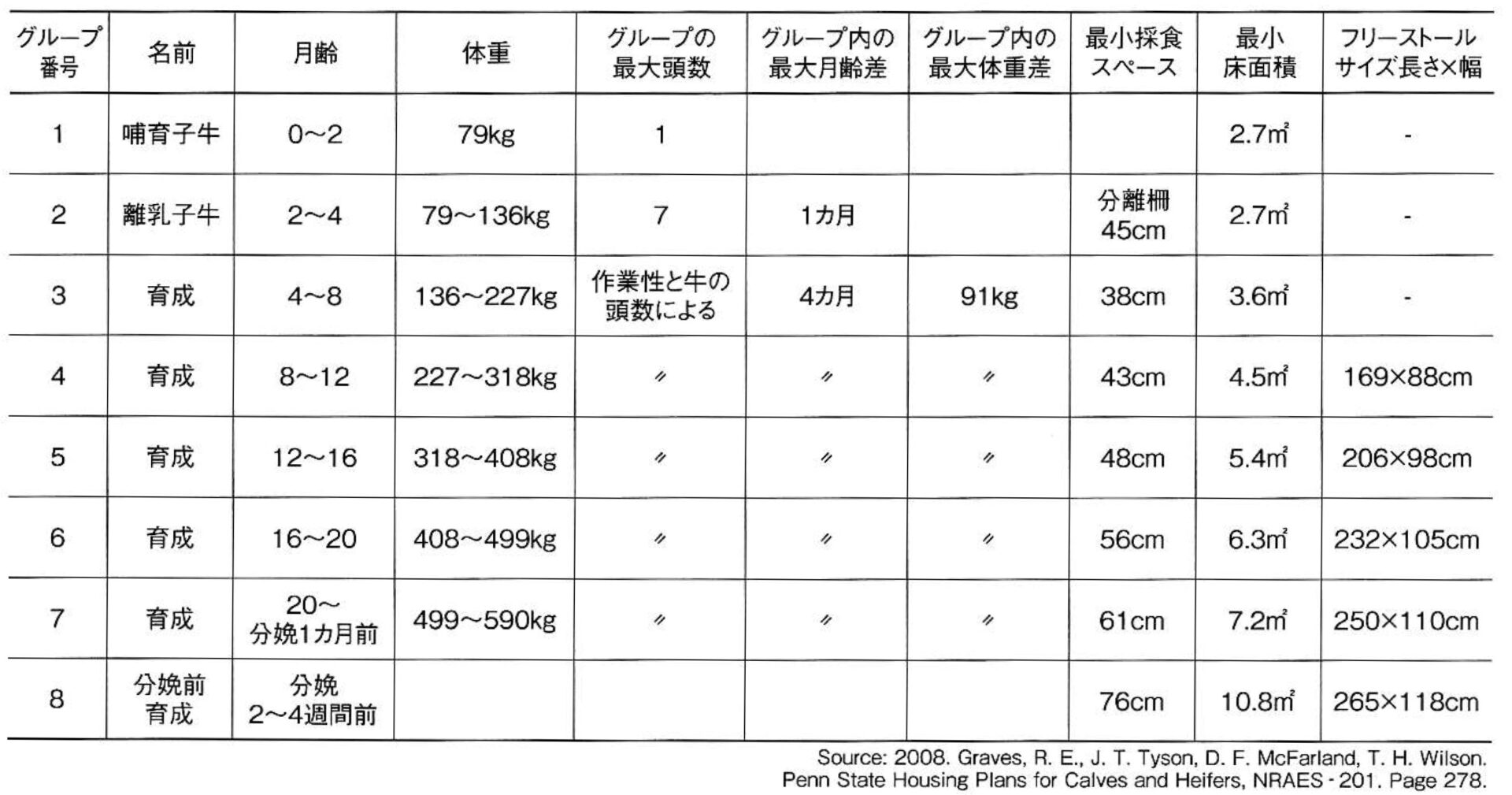

育成牛のグループ分けに関しては、米国ペンシルベニア州立大学がガイドラインを示しています。この資料には、採食・休息スペースやフリーストールの寸法についての指標も示されています(表)。

本稿(Dairy Japan 2025年1月号)では、育成牛舎の換気の事例写真、換気設計の基本、育成牛のグループ分けに関する注意点など、より詳しく紹介されています。ぜひご覧ください。

PROFILE/ 筆者プロフィール

小川諒平Ryohei Ogawa

DairyJapan編集部。

1994年生まれ、千葉県出身で大学まで陸上競技(走り高跳び)に励む。

趣味はサッカー観戦。

取材先で刺激を受けながら日々奮闘中。

皆さんに有益な情報を届けるために全国各地にうかがいます。