今回は、西カナダ酪農セミナーの基調講演で、スティーブ・アイッカー氏が語っていた内容が興味深かったので紹介します。

<主なメッセージ>

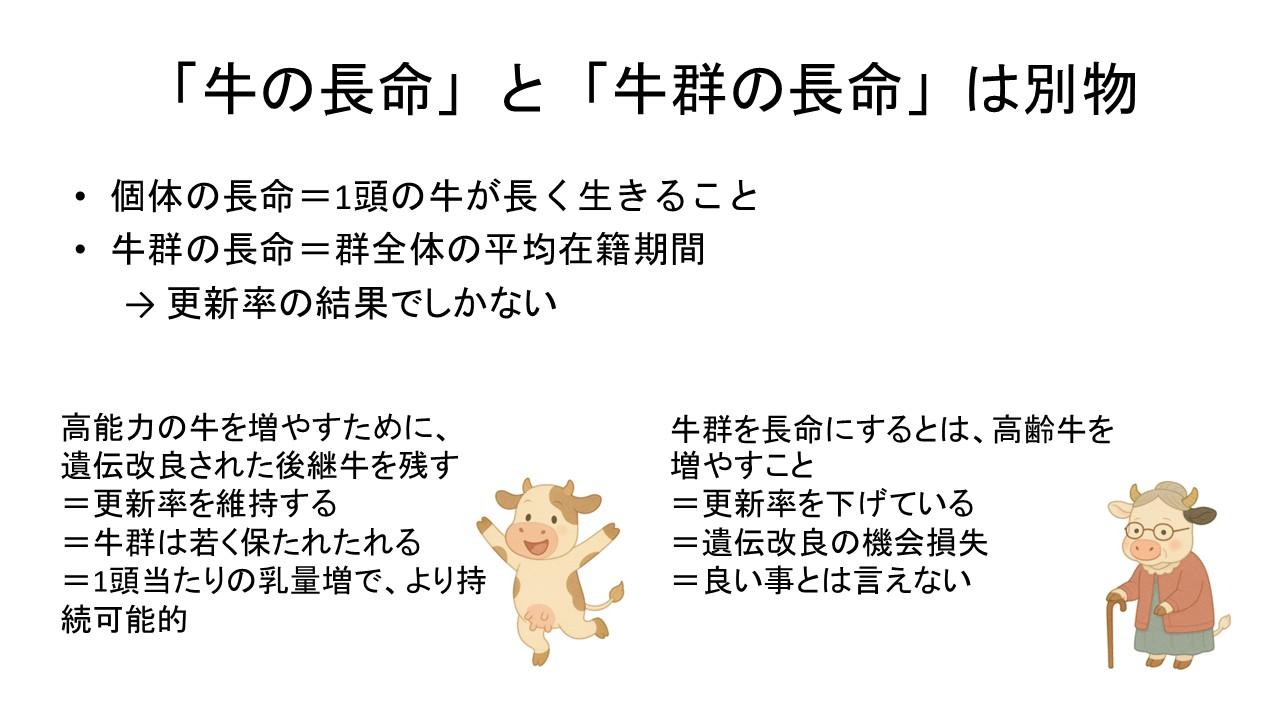

【長命性】牛個体の長命性と、牛群の長命性は関係がない。

【効率】牛1頭当たりの乳量を増やすことが経済的で、持続可能でもある。

【更新率】育成牛に余裕を持ち、更新率を保つことで牛群の遺伝改良の機会を維持できる。

【育成】初産分娩までに十分に成長させ、初産から乳量を多く搾ることも重要。

【淘汰】高齢で乳量が低下する頃に健康なまま淘汰することで、肉質が良く、歩留まりも良い。

乳牛の長命性が注目を集めています。牛を長く飼えるよう良い扱いをすることは、当然良いことです。育成牛の飼育コストが上がってるため、なるべく長く生産してもらったほうが低コストに抑えられそうですし、乳牛1頭当たりの乳量が増えたほうが、資源の利用効率が良くて、持続可能性の面でも良さそうです。

しかし、だからといって“牛群の長命性”を目指そうと考えるのは違う、というのが同氏の主張です。「牛の寿命」と「牛群の寿命」は、まったく別の概念です。牛群の寿命とは、初回分娩から除籍されるまでの平均在群期間で、いわゆる「更新率」と同じ意味です。例えば、33%の牛(3分の1)が毎年入れ替るなら平均寿命は3年です。

米国では過去20年間で、繁殖の向上、子牛の健康状態の改善、死亡率の低下、および性選別精液の活用・拡大により、更新率が上昇してきました。更新率の上昇は、牛群の寿命の短縮を意味します。牛の管理が不十分なせいではなく、改善の結果として牛群の寿命が短くなっています。

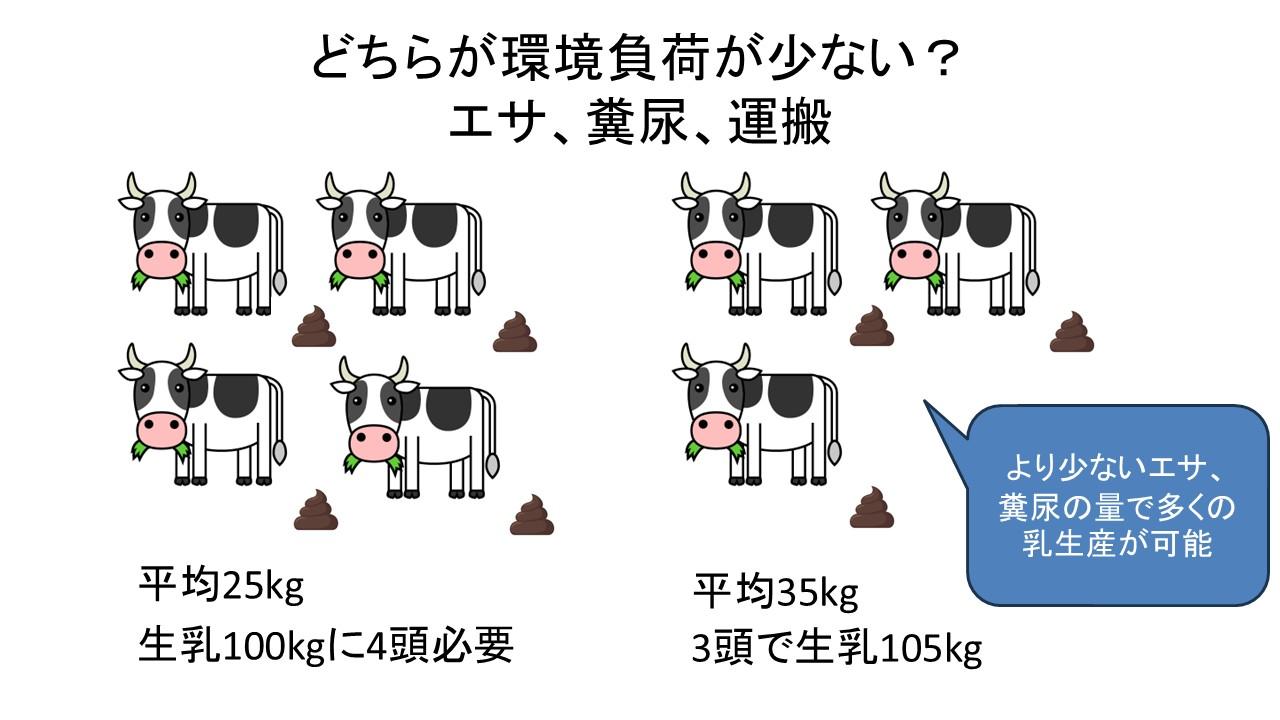

持続可能性とは、肉1kgもしくは乳1Lを生産するために必要な資源、つまりエサの量が少ない牛が、より持続可能性が高いといえます。したがって、エサ(=乾物摂取量)1kg当たりの乳量を増やしていくべきです。

《つづく》

「らくちっくラジオ」はこちらからアクセスしてください。QRコードも貼りますので。お持ちのスマホの種類によってポッドキャストの視聴方法がちょっと変わります。読み取ってご確認ください。

PROFILE/ 筆者プロフィール

寺内 宏光Hiromitsu Terauchi

北海道にて酪農場勤務と㈱トータルハードマネジメントサービスでの修行を経て、2016年より栃木県にて家業の寺内動物病院を三代目として継承。より広く地域のニーズに応えるため2022年より法人化し、現在は獣医師4人在籍する㈱寺内動物病院の代表