牛舎における送風機と換気扇の同時利用は、THIを効果的に調整し、牛の暑熱ストレスを軽減するうえで非常に大きな利点があります。

それぞれの役割と、同時利用による相乗効果をTHIの観点から紹介します。

送風機と換気扇の役割の違い

- 換気扇(排気ファン)

牛舎内の汚れた空気(アンモニアガス・メタンガス・硫化水素などの有害ガス・塵埃・熱気・湿気)を強制的に外部へ排出し、新鮮な外気を導入することで牛舎全体の空気環境を入れ替えることができます。

湿気を含み、淀んだ熱気を排出することで、気温の局所的な上昇を抑えることができます。

主な効果としては、空気質の改善、湿度管理、牛舎全体の熱こもり防止です。

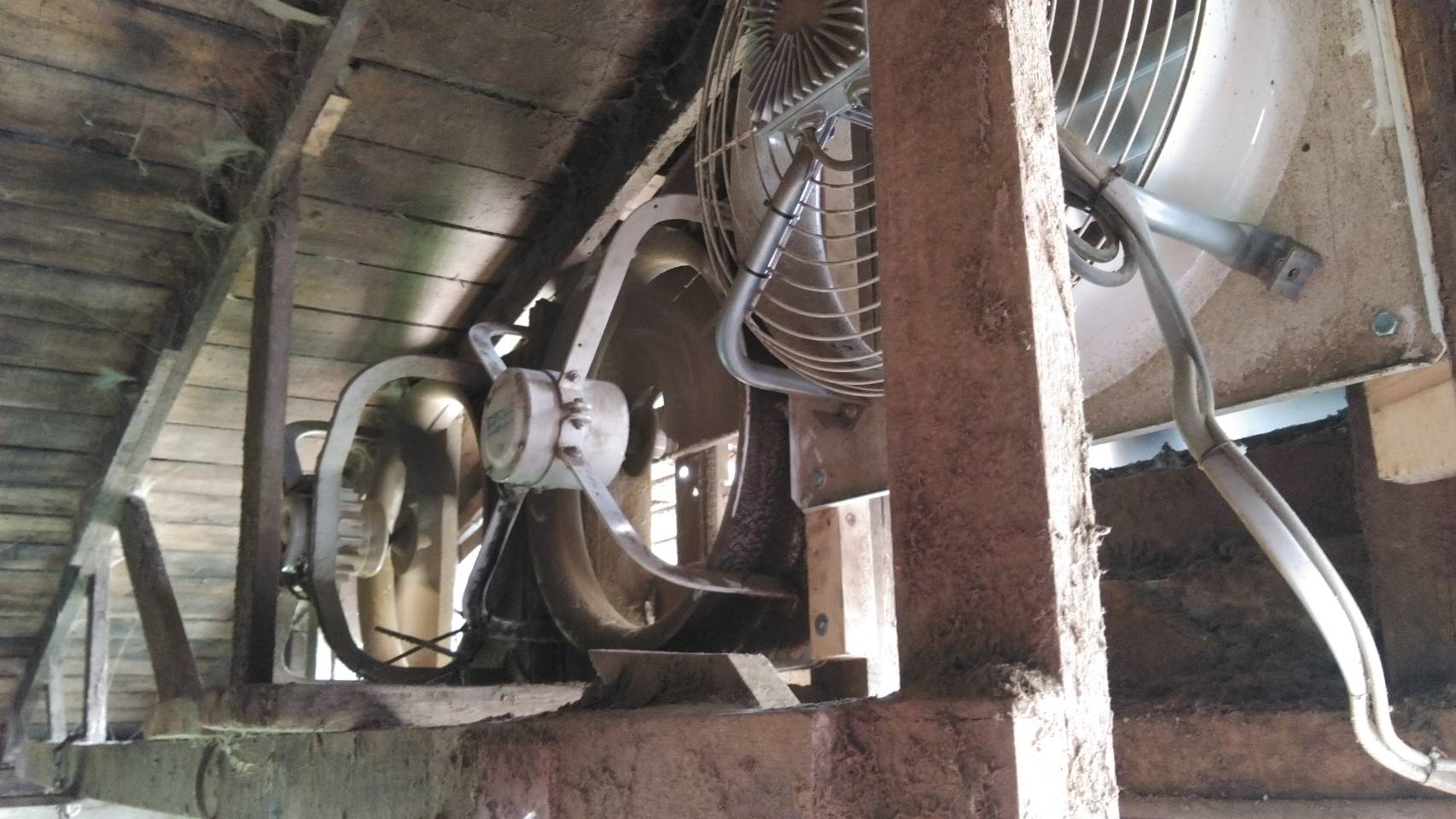

- 送風機(循環ファン)

牛舎内の空気を循環させ、牛の体に直接風を当てることで、牛の体感温度を下げることができます。

牛の体表の空気を動かすことで、牛の体から熱を奪い、体感温度を低下させます。これにより、牛が感じるストレスを和らげます。

風速1m/秒で約6℃、3m/秒で約10℃体感温度が下がると言われています。湿度の高い環境でも、風を当てることで水分の蒸発を促し、熱の放出を助けます。

主な効果としては、牛の体感温度の低下、牛床の乾燥促進(乳房炎予防)、ハエの抑制です。

THIの観点からの同時利用の利点

換気扇が牛舎全体の熱気や湿気を排出し、新鮮な外気を取り入れることで、牛舎内の基礎的なTHIレベル(とくに湿度)を低く保ちます。そのうえで送風機で牛体へ直接風を当てることで、THIの数値だけでは測れない牛の体感温度をさらに下げ、より大きな冷却効果を生み出します。

換気扇で牛舎全体の湿度を排出しつつ、送風機で牛体表面に常に新鮮な風を当てることで、牛体からの水分の蒸発が促され、より効率的に体熱を放散できます。これにより、THIの「湿度」が高くても、牛自身の冷却能力を最大限に引き出すことができます。

THIの数値を下げるだけでなく、牛の実際の体感温度を下げ、健康と生産性を維持するために、送風機と換気扇の同時利用は必須の対策だと思います。

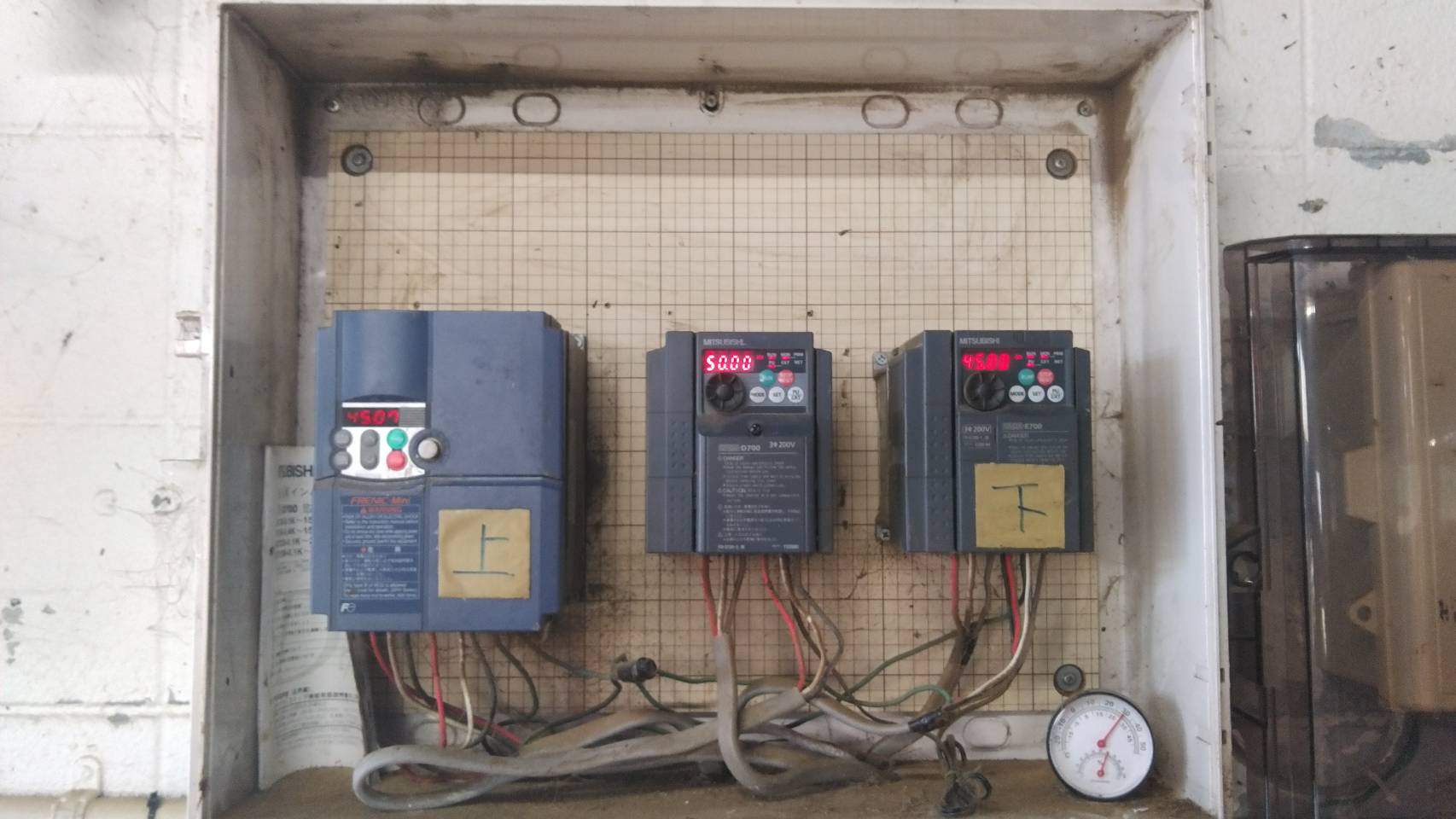

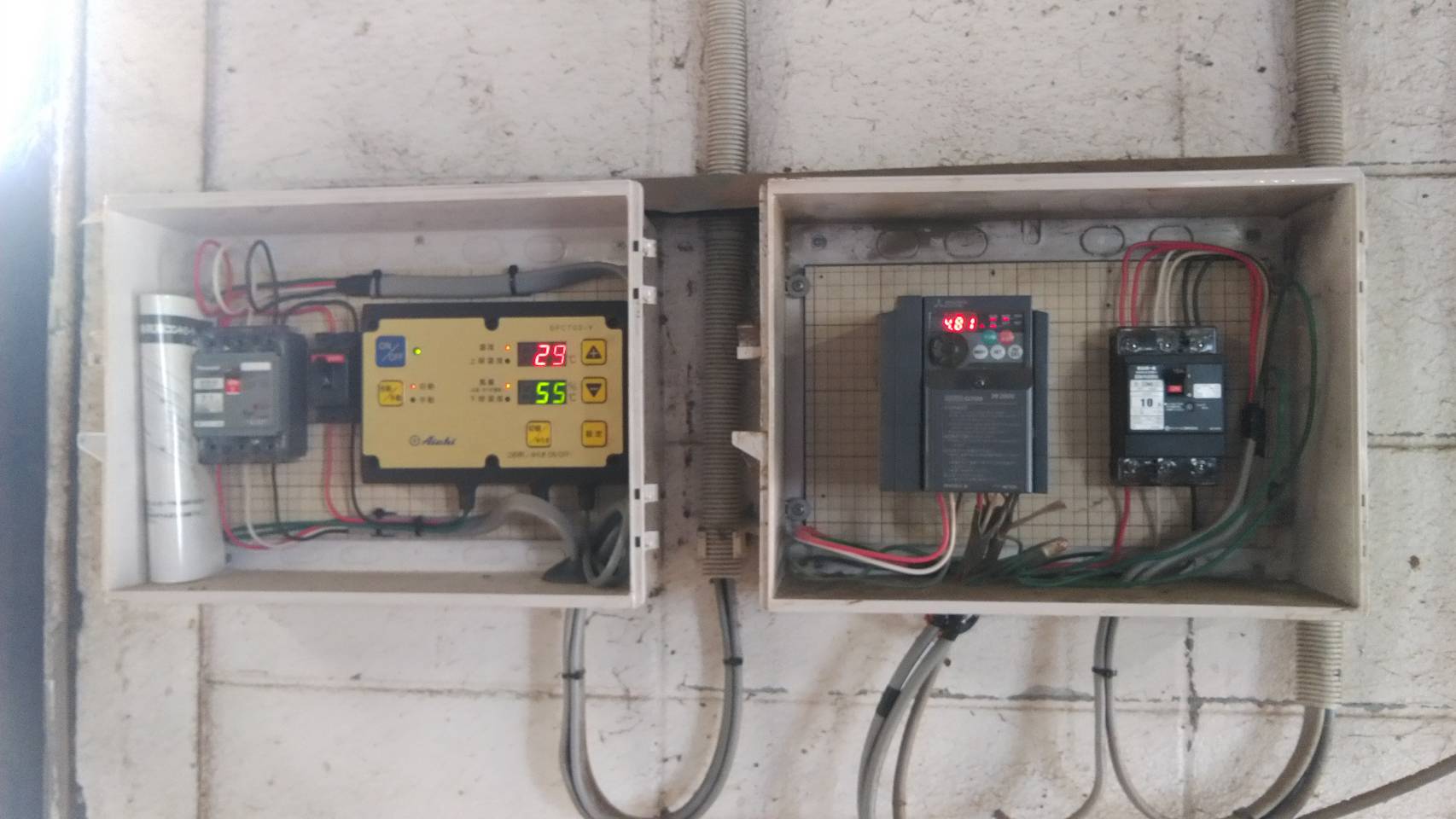

インバーター制御と多い台数の設置と電気代

「風量を半分にすると、消費電力は1/8になる」

これはファンの3乗則という法則で、消費電力は回転数の3乗に比例するというものがあります。少し回転数を落とすだけで、電気代が劇的に安くなるというものです。台数を多くしても電気代を抑えられる理由は、以下のとおりです。

- 必要な風量をより効率的に供給できる

例えば、牛舎全体の換気量を「100」とします。多い台数(例:50出力のファン4台)の場合、換気量が「100」必要なときは、2台をフル稼働させるか、4台を半分(25)の回転数で稼働させることができます。後者の場合、4台それぞれが半分の回転数で動くため、1台当たりの消費電力は1/8になります。

結果として、2台をフル稼働させるよりも、4台を低回転で動かすほうが、全体の消費電力を大幅に抑えることが可能になります。

- 部分負荷運転の効率が格段に良い

牛舎の換気量は、季節や時間帯(昼夜)、牛の頭数、外気温と湿度などによって常に変動します。

インバーター制御の最大のメリットは、この変動する換気量に対して、常に最適な回転数でファンを運転できることです。

台数が多ければ、必要な風量が少ない時期や時間帯には、一部のファンを停止させたり、すべてのファンを非常に低い回転数で運転したりすることが可能になります。この「部分負荷運転」により、3乗則のおかげで非常に効率が良いので、結果として年間の総電気代を大きく削減できます。

- きめ細やかな環境制御による無駄の排除

無駄な送風や換気を減らし、電力消費を最適化できます。インバーターと多い送風機台数での管理は、初期投資が高くなると思いますが、長期的な運用コスト(電気代)を考えると、インバーター制御と多い台数の設置は、非常に有効な省エネ戦略となります。

私は、新規就農時は換気扇だけでしたが、日々の仕事中に感じた空気の淀みや暑さを解消するために、翌年に送風機を設置しました。そこから、仕事中に感じる不快感(淀み、暑さ)を解消するために、電気業者さんにブレーカー容量などのアドバイスをもらいながら、暑熱対策の補助を使って、換気扇増設、送風機増設を毎年繰り返してきました。

毎年のように不快感を感じていた理由は、牛達の生産性の向上(乳量6500kg→9500kg)により採食量が向上したので、ルーメン内発酵熱が上がり、放出熱も増えたのだと考えられます。同時に、年々の気温と近年の猛暑から、対策をして解消しても、翌年にまた不快感が現れることを繰り返されています。

THI対策は、牛達の生産性だけでなく、作業者の労働意欲にも影響が出ます。なので、生産性および労働意欲の維持するためにも、全力でTHI対策をすることが求められると考えます。

農場経営全体への影響が出るので、十分な対策を講じることで、損失を未然に防ぎ、安定した収益を確保することを考えて、THI対策を実行することが重要だと思います。

未来の豊かな営農への「投資」だと考えると、THI対策は必須だと考えます。