さて、前回に引き続きコクシジウムについてお話ししたいと思います。

今回は、コクシジウムについての理解をさらに深めていただくために、コクシジウム生活環についてお話しします。

「生活環」と言ってもあまり聞き慣れない言葉ですよね。「生活環」は寄生虫が宿主(感染動物)の中で成長・繁殖し、再びほかの宿主に感染するまでの一連のライフサイクルのことを指します。

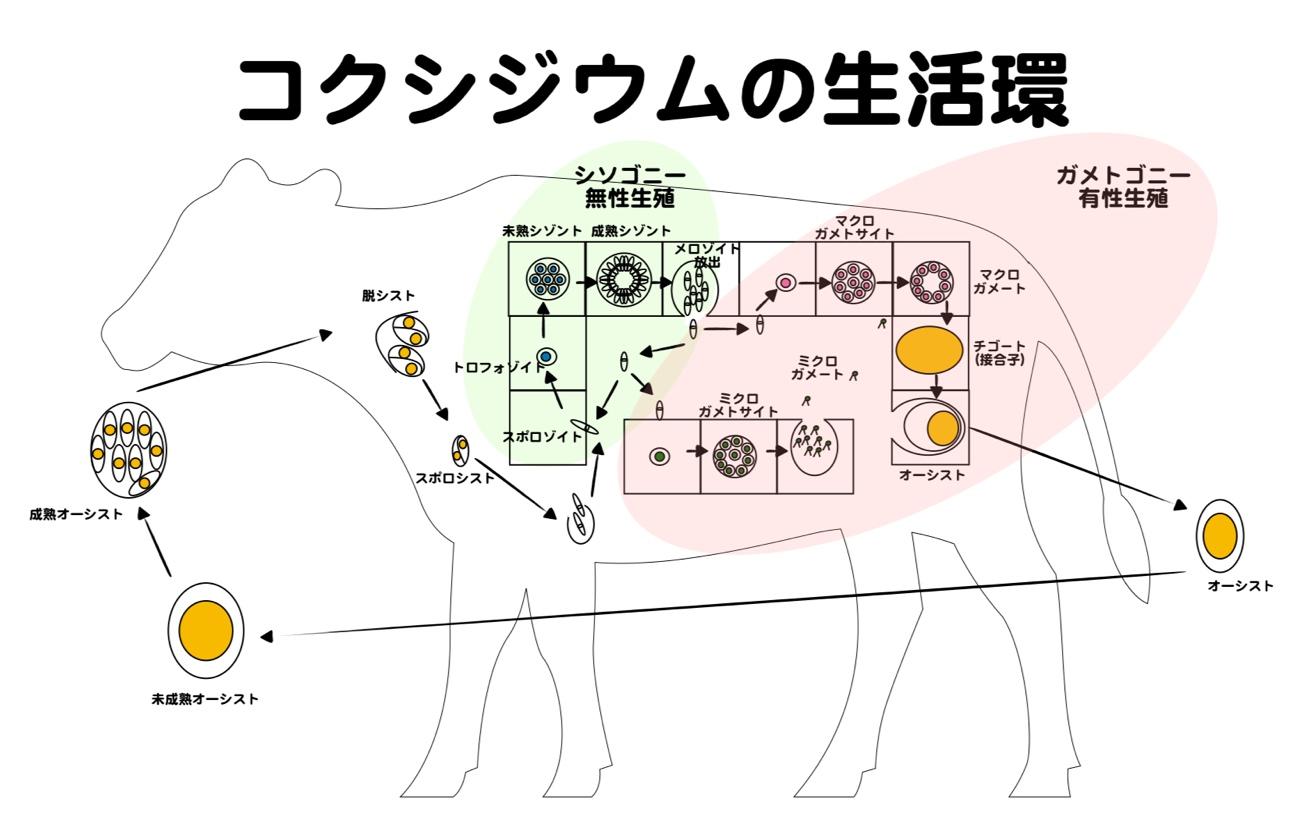

コクシジウムの生活環を図で説明します(図1)。まず環境中の成熟オーシストを牛が摂取し、それが体内で複数のスポロシストを放出します(スポロシストの数はコクシジウムの種類によりさまざま)。

スポロシストが腸粘膜に侵入し、そこで宿主の栄養を吸収して成長するトロフォゾイトという過程を経て、シソゴニーという無性生殖過程に移ります。一つのトロフォゾイト内で核分裂を繰り返し多核細胞になった後(シゾント)、細胞質分裂によって多数の娘細胞(第一世代メロゾイト)の塊が形成されます。この時点でのすべてのメロゾイトは無性生殖によって形成されているので遺伝的にはまったく同じです。

そのメロゾイトが腸粘膜を破壊しながら、腸管内に放出され、再度腸粘膜に侵入し、再び無性生殖を行ないます。その結果形成されるのが第二代メロゾイトです。この過程を種によっては第三世代まで繰り返します。

これによって一つのオーシストの摂取からメロゾイトが爆発的に増えることを可能にし、この後の有性生殖での繁殖効率を上げる戦略をとっています。どのくらい爆発的に増えるかというと、報告では一つのスポロゾイトから12万から14万個の第一世代メロゾイトが形成されることがわかっています。第一世代でこの数です。そのメロゾイト一つ一つが再び無性生殖を経て、第二世代メロゾイトを大量に作るのですから、最終的なメロゾイトの数はとんでもない数になることがわかります。

第二世代(種によっては第三世代)メロゾイトはミクロガメートという雄の細胞またはマクロガメートという雌の細胞に分化して、再び牛の腸粘膜細胞内で出会いチゴート(接合子)を形成するガメトゴニーという有性生殖期を経て、最終的にオーシストとなり糞便に放出されます。

なぜ無性生殖と有性生殖というまどろっこしい過程を経るのかというと、無性生殖だけでは遺伝的に同一(クローン)の細胞しか生まれないため、環境の変化に対応できず死滅してしまう可能性があるからです。牛の中に感染した同じ種のコクシジウムの中でも少しずつ遺伝子が異なるコクシジウムが雄と雌の細胞を形成し、それがランダムに出会うことで遺伝的な多様性を維持しています。

この一連の過程からわかるように、一粒のオーシストの摂取が牛の中で爆発的に増える過程がご理解いただけたと思います。それと同時に、一度感染するとものすごい勢いで環境が汚染されていくこともご理解いただけたと思います。つまりコクシジウム症は、感染動物が牛群にいる限り、環境からの清浄化が非常に難しい感染症だということです。

ではどうすれば良いのでしょうか? そこで重要になってくるのが「予防」です。

次回以降は、もう少しコクシジウムの特徴について解説し、最終的に予防法について解説していきたいと思います。最後までお読みいただきありがとうございます! 次回もお楽しみに!

図1 コクシジウムの生活環

PROFILE/ 筆者プロフィール

山下祐輔YamashitaYusuke

小動物臨床志望で麻布大学に入学するも、農場実習や産業動物臨床実習をとおして、酪農・畜産の世界に魅せられ、北海道北部の上川北農業共済組合(現北海道農業共済組合道央上川センター上川北支所)に入組して18年。乳牛・肉牛の一般診療、繁殖検診、損害防止事業、人工授精、受精卵移植を担当する傍ら、生産者の素朴な疑問をヒントに調査研究を行なうことが日々の楽しみ。