『Dairy Japan』2025年5月号p.46「特集ルポ2」より

茨城県高萩市の長田牧場は、経産牛220頭を飼養し、日量5600kgの生乳を出荷しています。かつては搾乳牛の約1割が乳房炎による薬剤投与で生乳廃棄となったこともあり、経営に大きな影響を及ぼしていました。同牧場が選んだ解決策が「オンファームカルチャー」です。農場内で原因菌を特定し、適切に対応する仕組みを作ったことで、廃棄乳を大幅に減らすことに成功しました。

課題と導入のきっかけ

長田牧場は2024年に新牛舎を稼働し、さらに100頭を導入しました。代表の長田重信さんは「導入牛がどんな菌を持っているか」を知る必要性を痛感していました。また、以前は人手不足から従業員任せになる場面が多く、乳房炎が疑われるとすぐに薬剤を投与することが常態化。その結果、搾乳牛の約1割が薬剤投与による生乳廃棄となったこともありました。

そんな折、『Dairy Japan』の記事でオンファームカルチャーを知り、「薬に頼らない酪農をしたい」との思いから導入を決意しました。(株)日本全薬工業の『イージーメディア2』を活用し、乳房炎対策の新しい取り組みが始まりました。

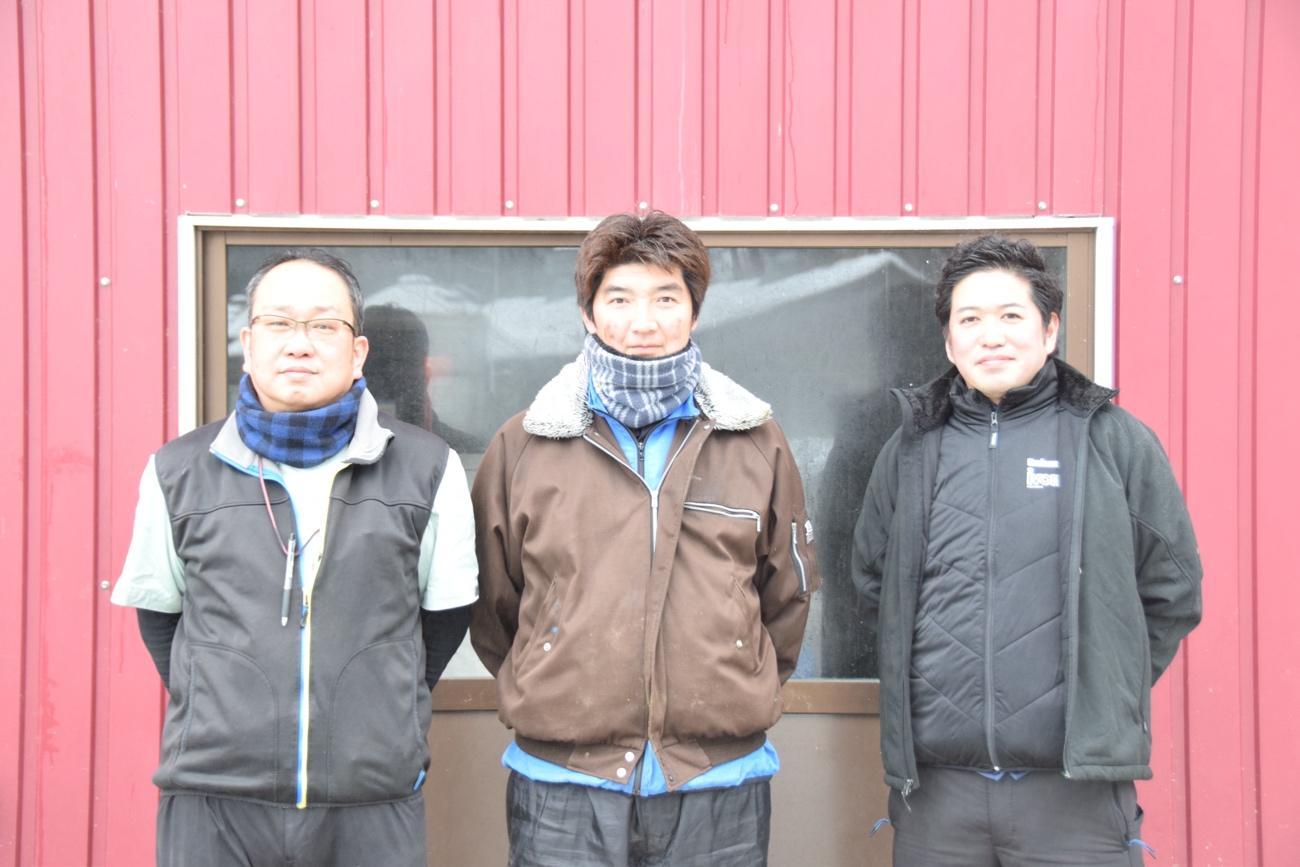

チーム体制と取り組み

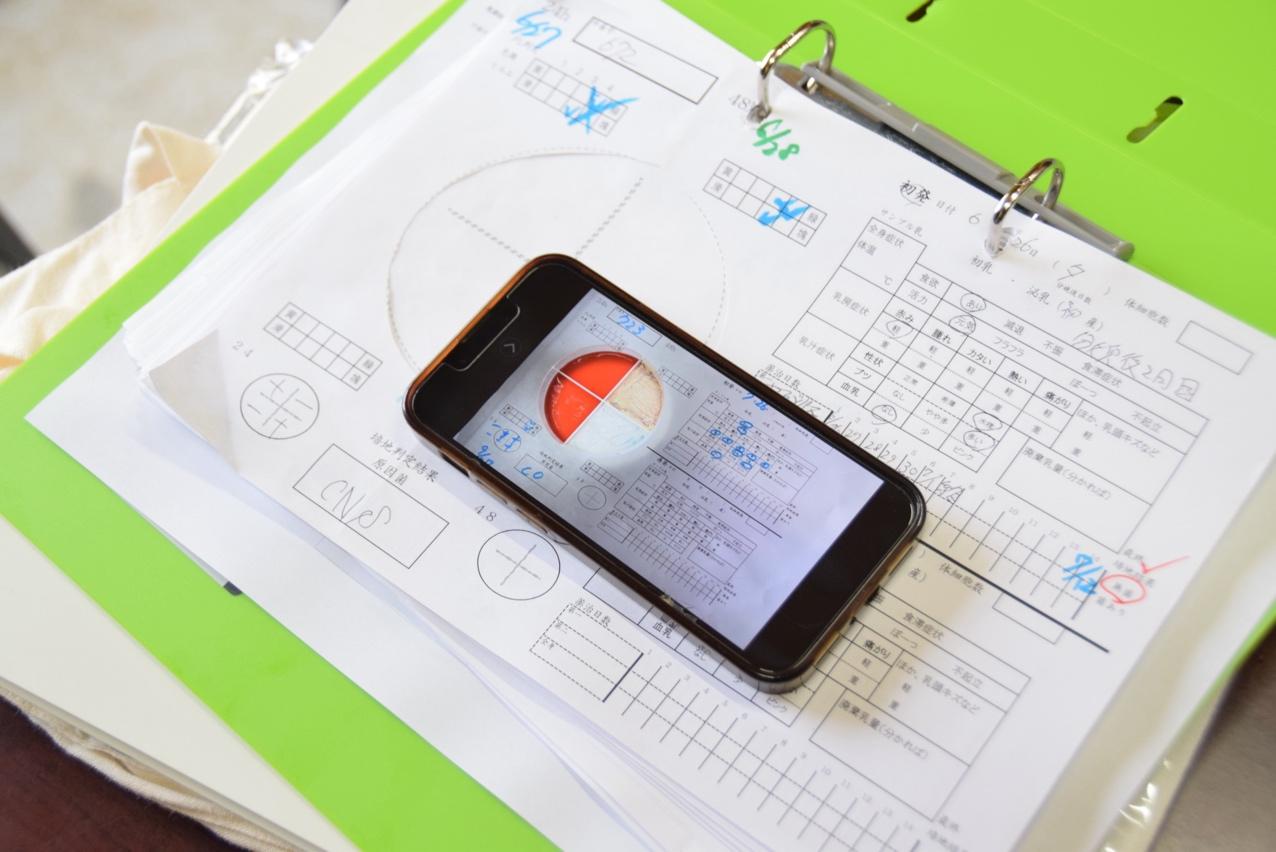

取り組みは長田さんを中心に、獣医師2名、日本全薬工業の担当者、パーラー担当従業員でチームを組んで進めています。サンプリングは従業員が行ない、培養は長田さんが担当。結果はLINEグループで共有し、獣医師が画像をもとに診断します。不明な場合は48時間後に再培養や共済機関でのダブルチェックも行なう徹底ぶりです。LINEグループ共有は、日本全薬工業の群馬県担当と群馬県の酪農家の取り組みを参考に同牧場に取り入れました。

チームは導入当初、培養結果から、搾乳手順の見直しに着手しました。培養を重ねるなかでCNSや連鎖球菌が多く見つかり、搾乳手順の改善にも取り組みました。前搾りやディッピングを見直し、泡状ディップ剤やノンリターン式カップを導入。

こうした工夫によって衛生管理が向上し、感染リスクを抑えることにつながりました。

データで見える成果

菌種や発生傾向を把握できるようになったことで、搾乳方法の統一や季節ごとのリスク対策が可能になりました。さらに、日本全薬工業の担当者が独自に作成した検査用紙を活用し、菌種・乳汁の状態・投薬記録を一元管理。データ蓄積が進み、より効率的な判断ができるようになっています。

こうした取り組みの成果は数字にも表れています。乳房炎の発生率は10%から2.5%に減少。薬剤使用量も減り、薬品代の削減につながりました。乳房炎そのものが減ったことで淘汰率も低下し、廃棄乳は激減しました。さらに体細胞数の改善によってプラス乳価を得られる回数も増えています。

酪農家主体の力

「酪農家が主体的に取り組むことが大前提だ」と富澤獣医師は話します。酪農家自らが菌を特定し、対策を考えることで、意識が高まり成果が出やすくなるのです。写真や映像を使った共有は、離れた場所にいるチームメンバーが同じ問題意識を持つうえでも大きな役割を果たしています。

今後の課題と挑戦

一方で、牛床管理の改善は課題として残っています。現在はおがくず不足でベッドが湿りやすく、搾乳時の乳頭清潔管理で対応していますが、今後は戻し堆肥の活用に挑戦する予定です。固液分離機の導入や堆肥分析も視野に入れています。

「廃棄乳を出さないこと」を目標に掲げる長田牧場。オンファームカルチャーを軸に、酪農家主体の取り組みは次なる挑戦へとつながっています。

PROFILE/ 筆者プロフィール

小川諒平Ryohei Ogawa

DairyJapan編集部。

1994年生まれ、千葉県出身で大学まで陸上競技(走り高跳び)に励む。

趣味はサッカー観戦。

取材先で刺激を受けながら日々奮闘中。

皆さんに有益な情報を届けるために全国各地にうかがいます。