今日も全国的にとても暑いですね。北海道といってもどこも暑く、参ってしまいますね。

前回までは、暑熱ストレスを知るのにTHIを見ることが効果的であること、暑熱対策で重要なポイントをご紹介しました。

今回は、暑熱対策の選択肢をご紹介します! エアコン(空調)とミスト(細霧)システムはTHIの改善に良いですが、そのメカニズム、効果、コスト、適用条件に大きな違いがありました。

それぞれの特性をTHIの観点から比較してみます。

エアコン(空調システム)

THIへの影響

- 気温の低下

空調は直接的に牛舎内の空気を冷却するため、気温を効果的に下げます。 - 湿度の低下

冷房運転を行なうことで、空気中の水蒸気が凝結して取り除かれるため、相対湿度も低下させることができます。

メリット

高温多湿の厳しい環境下でも、THIを大幅に低下させ、牛の暑熱ストレスを最大限に軽減できます。

夏の暑さだけでなく、冬の換気や温度管理にも利用できる場合があります。

牛舎内が濡れないため、病原菌の繁殖リスクが少ないです。

デメリット

牛舎全体を空調するシステムは、設置費用も電気代も高くなります。

効率的に空調するためには、牛舎の密閉性を高める必要があり、開放的な牛舎では効果が限定されます。

消費電力が非常に大きいため、環境負荷や経営コストに大きく影響します。

(Dairy Japan 2024年7月号にエアコン導入牧場の取材記事が掲載されています)

ミスト(細霧)システム

THIへの影響

細かい霧状の水を噴霧し、その水が蒸発する際に周囲の熱を奪うことで、牛舎内の気温を下げます。

THIへの影響の注意点

ミストシステムは気温を下げる効果はありますが、同時に湿度を上げる可能性があります。THIは湿度が高いと上昇するため、換気が不十分な状況でミストを使用すると、かえってTHIを悪化させ、牛の体感温度を上げてしまう危険性があります。十分な換気、送風と組み合わせて使用することが重要です。

メリット

エアコンシステムと比較すると、導入費用、電気代は低く抑えられます。適切に使用すれば、効果的に気温を下げることができます。

デメリット

換気が不十分な場合や、湿度の高い状況ではTHIを悪化させるリスクがあります。牛舎内が蒸し暑くなり、カビや病原菌の繁殖を助長する可能性もあります。

極端な高温多湿環境では、ミストだけでは十分な冷却効果が得られない場合があります。

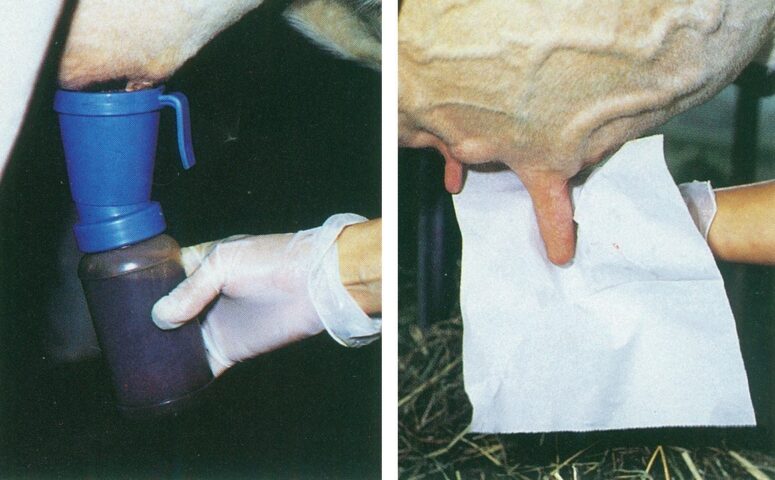

ソーカーシステム

「ソーカーシステム」は、ミストよりも大きな水滴で牛体を濡らし、気化熱で体温を下げる方法です。これは牛体を積極的に濡らし、ファンで水分を飛ばすことで、牛体からの放熱を促すメカニズムです。

こちらもミスト同様に、THIの「湿度」に影響を与えます。導入するには、いろいろなこと考慮して総合的な判断か必要になります。

日本の気候と湿度、THIの関係

日本は温暖湿潤気候に属しており、とくに夏は高温多湿が特徴です。高い湿度と気温が相まって、THIが非常に高くなり、いわゆる「蒸し暑さ」として体感されます。同じ気温でも、湿度が低く乾燥している季節と比べると、夏のTHIは格段に高くなります。

THIの観点から考えると、エアコンはTHIを最も理想的にコントロールできます。しかし、コストが高くなることが予想されます。ミストは、コストは低いですが、湿度の管理を誤るとTHIを悪化させるリスクがあるため、換気、送風をセットに考える必要があります。

それぞれの農場の規模、予算、既存の牛舎構造、気候条件を総合的に考慮し、最適な暑熱対策を選択することが重要です。

私がいる地域は、霧が発生しやすいので、気温よりも「湿度」の対策を常に考えています。そのなかで数年前に、除湿効果もある牛舎用のエアコンを知り、説明してもらい、とても良いシステムだと感じたので導入を検討しました。

しかし、既存牛舎の構造上、密閉空間を作るのが難しなど、エアコンを効果的に活用することが難しいと判断して、泣く泣く断念しました。

なので現在は、扇風機、送風機、換気扇を使用し、風を利用して、THI対策を行なっています。

「湿度」との戦いは、現在も続いています。

エアコンの参考までに、こちらのリンクを貼っておきます。

https://toriyama-denki.co.jp/aircon/

次回は、送風、換気でのTHI対策を紹介します。