らくコネでは数回にわたって土の話をさせていただきました。

読んでくださっている方の多くは「良い草を作りたい」という思いを持っているのではないでしょうか?

ですが実際に「草の良し悪しって何?」と聞かれたら、きっと答えはバラバラだと思います。

そこで今回は、良い草を定義することで、改めて土の重要性を考えていけたらと思います。

良い草と悪い草、3つの基準

良い草には3つの基準があると考えています。

- 牛が食べる草(嗜好性)

- 牛が消化しやすい草(繊維の質)

- 成分が良い草(タンパク質・糖)

現場では「蛋白が高い」「糖が多い」など、成分の数値が良い草の基準になりがちです。ですが、僕は1の「食べる草」のほうが重要だと思っています。

理由は単純で、食べなければ意味がないからです。

今回はその中でも、「食べる草=嗜好性とは何か?」に焦点を当てて考えていきましょう。

嗜好性は「味」「香り」「柔らかさ」で決まる

まずは香り。

良い香りがしないと、牛は近寄ってきません。

ここで、土との関係を考えてみましょう。

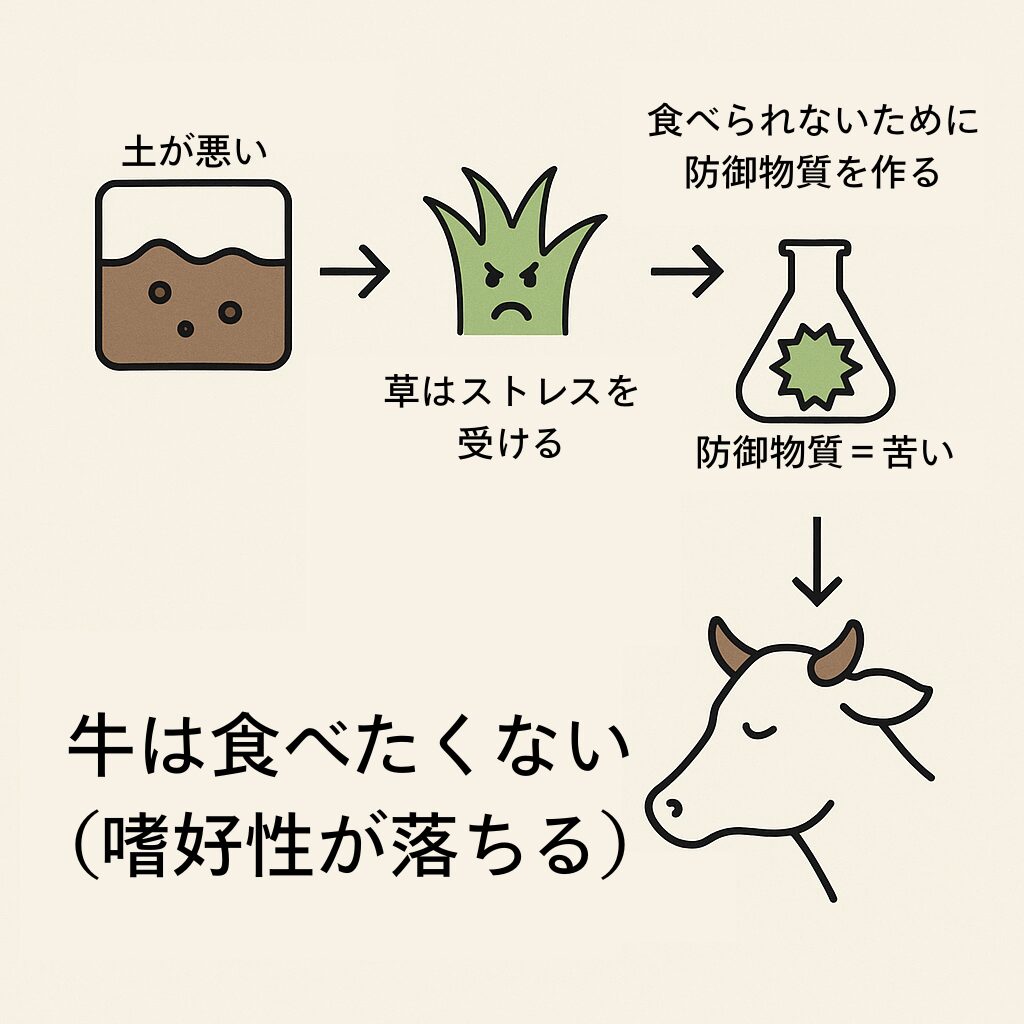

土が悪いと草はストレスを受けます。

ストレスがかかると、草は自分を守るために「防御物質(苦味・渋味の成分)」を作り出します。

これは“食べられないために働く物質”なので、牛も例外ではなく食べたくありません。

ちなみに僕が飼料会社にいた頃、香りのフレーバー試験をしたときは「メープルシロップ」が一番人気でした。

また、菌の多様性がある良いサイレージは「エステル類」が増えて甘い香りになります。動物のフェロモンに似ている香りで惹きつける作用があります。

次に味。

牛の味蕾は約2万5000個と言われ、人の7500個よりも鋭い味覚を持っています。牛が苦味を嫌い、甘いものを好むのも納得です。

土に窒素(とくに硝酸態窒素)が多すぎたり、ミネラルバランスが崩れると“えぐ味”が出やすいのは現場の実感とも一致します。草がストレスで作る防御物質や、成長が乱れることで味が落ちてしまうのです。(僕は硝酸態窒素がエグいと思っていましたが違うようです)

最後に柔らかさ。

牛は硬い草を食べたがりません。

飼槽にシバムギのような雑草だけが残る光景を思い出す方も多いのではないでしょうか。

柔らかさ=若い草

と言えますが、土が悪いと成長がスムーズに進まず、草が“硬く老化した状態”になりやすくなります。

このように、嗜好性にはいくつかの要素がありますが、実はどれも“土の状態”とつながっています。

食べる草・食べない草は、土の良し悪しの結果として現れる。そう考えると、土を見る視点も少し変わるのではないでしょうか。

「良い土を作りたい」と思った方は、過去の記事も参考にしていただけると嬉しいです。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

PROFILE/ 筆者プロフィール

今村 太一Imamura Taichi

標茶町を拠点に、土壌改良資材の販売や周辺酪農家さんのサポートをする「soil」の代表。飼料会社に13年勤めた後、ドライフラワーやマツエク、ネイルのお店を経営。弟と一緒にsoilを立ち上げ、今は土や牛、人とのつながりを大事にしながら活動中。

経営やコーチング、微生物の話が好きです。「目の前の人に丁寧に」が大切にしている想いです。