前回はコクシジウムが牛の体内でいかに爆発的に増えるかについてお話しましたが、今回はその興味深い病原性についてお話ししたいと思います。

牛に感染するコクシジウム(アイメリア属)は、いくつもの種に分類されます。

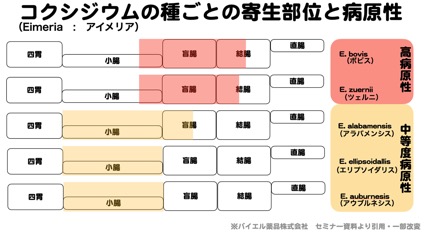

一般的に病原性があると言われているメジャーな種としては、高度病原性に分類されるアイメリア・ボビスやアイメリア・ツェルニ、中等度病原性に分類されるアイメリア・アラバメンシス、アイメリア・エリプソイダリス、アイメリア・アウブルネシスなどがあげられます。

また、腸管の寄生部位も種類によって異なり、それが病原性とリンクしています。高度病原性に分類されるボビスやツェルニは、主に大腸(盲腸や結腸)を、中等度病原性に分類されるアラバメンシス、エリプソイダリスやアウブルネシスは主に小腸を寄生部位としています(図)。

大腸の主な機能としては「水分吸収」があります。そのためボビスやツェルニが感染すると、小腸を主な寄生部位とする種が感染した場合よりも水分吸収が強く阻害され、重度の脱水を起こしやすくなります。また大腸は小腸に比べ粘膜の再生速度が遅いため、組織の修復が遅くなり二次感染を起こしやすいことや、ボビスやツェルニは腸粘膜の深部に寄生するため、結果として血管が破れて血便などにつながる可能性が高く、重症化しやすいと言われています。

一方、小腸の主な機能は「栄養吸収」であるため、小腸を主な寄生部位とする種が感染した場合、下痢の症状は軽度なものの、成長不良につながるなどの特徴があります。そのため、小腸寄生をメインとする中等度病原性に分類される種が蔓延すると、増体の低下など、静かに農場に悪影響を与えるため厄介であることに変わりはありません。

仕事で生産者の方と話していても、「血便=コクシジウム」というイメージを持つ方が多い気がします。もちろん間違いではないのですが、必ずしも血便を呈していないからと言ってコクシジウム症ではないとは言い切れません。この記事をとおして、知らぬ間に増体に影響を与えるサイレントキラー的な特徴を持つコクシジウムもいることを知っていただければと思います。「うちの農場では血便する牛はほとんどいないからコクシジウムはいない!」とは思わず、育成牛の増体に課題を感じている生産者の方がいらっしゃいましたら、コクシジウムを原因の一つとして疑ってみることありかもしれません。

次回は、コクシジウム感染後の「再感染抵抗性」についてお話ししたいと思います。

PROFILE/ 筆者プロフィール

山下祐輔YamashitaYusuke

小動物臨床志望で麻布大学に入学するも、農場実習や産業動物臨床実習をとおして、酪農・畜産の世界に魅せられ、北海道北部の上川北農業共済組合(現北海道農業共済組合道央上川センター上川北支所)に入組して18年。乳牛・肉牛の一般診療、繁殖検診、損害防止事業、人工授精、受精卵移植を担当する傍ら、生産者の素朴な疑問をヒントに調査研究を行なうことが日々の楽しみ。