『Dairy Japan 2024年10月号』P.66「初産分娩までが未来の経営を左右する No.8=育成牛の種付け管理=」より

育成牛は、あなたの農場の将来の牛群です。ですから育成管理の改善は、経営基盤の強化と言えます。

育成管理の改善に軸足を置いた「初産分娩までが未来の経営を左右する」と題したシリーズで、海田佳宏さん(株式会社 清流酪農サービス・代表)が詳しく解説してくださいました。

今回は、その8回目です。以下、抜粋・要約。

授精回数1回増えると育成費用2万円増える

育成牛の価値は、妊娠の有無で一変します。

育成牛の授精回数が増えると、飼料費や授精費が増加します。授精回数が0.1回増えると、育成費用は約2000円増加すると推察されます(個人的試算)。授精回数2.0回の農場が1.5回になれば、育成牛1頭当たり1万円コスト削減されるでしょう。

適期に受胎させる3ポイント

任意の農場30戸の、育成牛群の種付け回数(受胎率)を集計してみました。平均種付け回数は1.95回、受胎率は51%でした。また、4頭に1頭は受胎まで3回以上授精していました。

育成をうまく受胎させることは課題の一つだと思います。

育成牛を早期に受胎させるためには、以下3点が基本です。

①種付け開始時期の適正化

②発情発見の精度向上

③妊娠の確認と不受胎時の早期対応

発情発見の精度向上

育成牛の発情周期は20日(17日から23日)とされ、経産牛の21日より少し短くなっています。

発情行動は歩行の増加、匂いを嗅ぐ、外陰部の充血・腫脹・粘液の漏出、咆哮、ほかの牛に乗るなどがありますが、最も大事なのはスタンディング発情(乗駕許容=乗られてもジッとしている)です。

スタンディング発情開始後28時間(24時間から32時間)で排卵するため、乗駕許容開始時間の把握は良質な授精タイミングの判断に欠かせません。推奨される授精のタイミングは、スタンディング発情開始後4時間から16時間とされています。もちろんスタンディング発情以外の発情行動でも授精可能ですし、受胎もしますが、受胎率が高い傾向にあるのがスタンディング発情による授精判断とされています。

スタンディング発情の持続時間は7時間程度とされ、乗駕行動は1時間当たり2回から3回程度とされています。このことから、発情発見作業は1日2回から3回、20分から30分の観察が推奨されています。育成牛の行動が整然としている時間帯に観察するのが好ましいでしょう。

発情発見の補助具

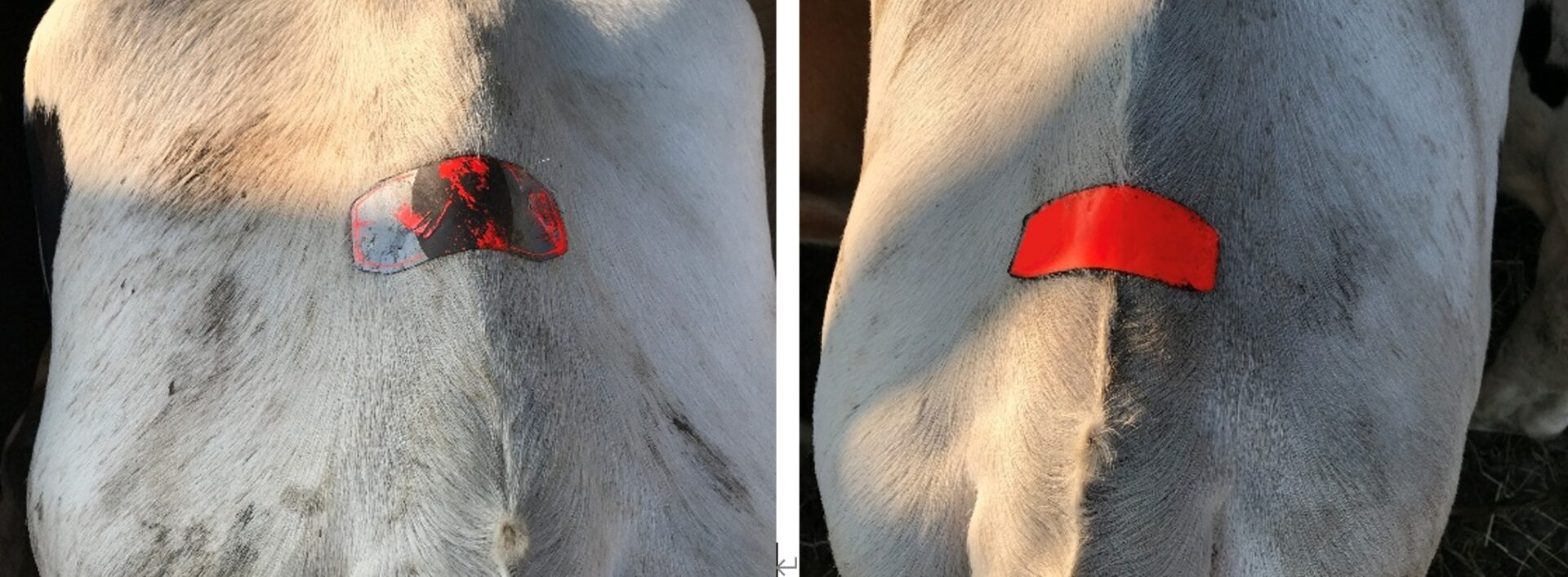

A農場は、育成牛の臀部にスクラッチタイプのステッカーを装着して発情の確認を行なっています。乗駕許容した場合に変色する道具です。使用方法は次のとおりです。

1)対象牛は発情周期を確認し、発情を示す予定の数日前にステッカーを装着する。数日前に装着する理由は、尻尾の振り回しや物理的な接触で変色することがあり、長期の装着には適さないため。

2)ステッカーが変色し、スタンディング発情が確認されたら授精する。ただし変色の程度を確認し、偶発的に変色していないか確認する。不明瞭な変色(タイトル写真左)は写真で記録し、次の観察でどのような変化になるか確認する。軽微な変色にとどまっている場合は観察を継続し、明確な変色がある場合は授精する(タイトル写真右)。

3)授精の際にステッカーを取り外す。

4)授精後、次の発情周期の数日前にステッカーを装着。明確に変色し、スタンディング徴候があれば不妊とみなし再授精。変色反応が見られない場合は妊娠とみなし、後日、妊娠鑑定を依頼。

この種の補助具は、クレヨン、インク、スプレー、接着剤で貼り付けるタイプのものなど多数あります。

そのほかの発情発見方法としては、歩数計や行動計、ホルモン剤の活用などありますので、自分の農場に適した方法を検討してはいかがでしょうか。

「記憶よりも記録」「個人よりチーム」で発情発見

発情発見の記録に、専門アプリやカレンダーアプリを用いている農場があります。もちろん手帳やメモ帳、カレンダー、繁殖管理盤などの活用も良い手法です。

「記憶よりも記録」「個人よりチーム」で発情発見に留意しましょう。この記録方法も育成の受胎を高めるための重要な道具であることは間違いありません。

本稿(DairyJapan 2024年10月号)では、育成牛の種付け管理について、より詳しく紹介されています。

PROFILE/ 筆者プロフィール

小川諒平Ryohei Ogawa

DairyJapan編集部。

1994年生まれ、千葉県出身で大学まで陸上競技(走り高跳び)に励む。

趣味はサッカー観戦。

取材先で刺激を受けながら日々奮闘中。

皆さんに有益な情報を届けるために全国各地にうかがいます。