[PR]

「エサ、ちゃんと飼槽にありますか?」~搾乳機器の専門家が解説する搾乳ロボット牛舎とエサの深い関係~

PICK UP

こんにちは! 酪農家の皆様へ、搾乳ロボットや牛群管理ソフトウェアを中心とした牧場全体の管理についてアドバイスを行なっている、デラバル株式会社のアドバイザリー担当です。今回は、搾乳ロボットとエサの関係性についてお話ししたいと思います。搾乳ロボットを現在導入されている酪農場さんや、興味がある方々にとってヒントとなれば幸です!

INDEX ➖

搾乳ロボットとエサ(PMRとロボ配の2種類)

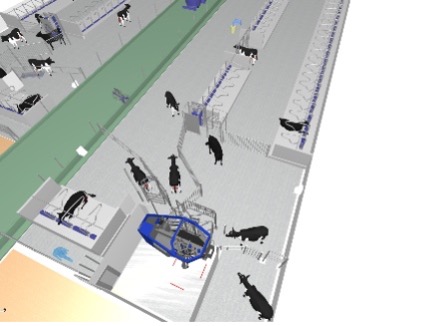

ロボット搾乳では、牛にロボット内で給飼する濃厚飼料=いわゆる「ロボ配」と、牛が飼槽を訪問して採食する粗飼料を主体にミキシングしたエサ=いわゆる「PMR」の2種類を2カ所から採食させるという管理になります。

「PMR」とは「Partly Mixed Ration (部分的混合飼料)」のことで、「TMR」(Total mixed ration(完全混合飼料)より薄めに設定される場合が多いエサです。

カウトラフィックに合わせてPMRとロボ配を調整

ロボット搾乳では牧場が選択したカウトラフィックに応じて、PMRの濃度が決定されます。そして、PMRでは充足できない栄養を補うためにロボ配の量を調整することが一般的です。

例えば、フリーカウトラフィックとフィードファーストでは濃度が低めのPMRを配飼するため、ロボ配は多めの量を設定します。ミルクファーストでは濃度の濃いPMRを配飼するため、ロボ配の量は少なめに設定します。

フリーカウトラフィック

ミルクファースト

フィードファースト

どのカウトラフィックも、2カ所で給飼されるエサを上手にコントロールしないと、期待どおりの乳量にならない事態に陥ることがあります。

設計どおりに給飼しているはずなのに結果が出ない?!

私達アドバイザリーサービスが牧場に訪問すると、酪農家の皆様から

「ロボ配を何kg与えるのが良いですか?」

「PMRの濃度はどれくらいが良いですか?」

といったアドバイスを求められることがよくあります。私達はそれらの質問に対して、牧場ごとの状況を踏まえて、ロボ配の量や供給スピードの設定を調整したり、PMRの水分含量や切断長などについて、より最適になるようにアドバイスをしています。

しかし、PMRを飼料設計書の内容で飼槽に配っているにもかかわらず、なかなか期待どおりの乳量に届いていないという牧場もあります。

そんなとき、私達はまず「飼槽のPMRの状況をよく観察」します。こうしてみると、想像以上にいろいろなことが見えてくるときがあります。例えば、給飼をするタイミングでは飼槽にしっかりエサがあるように見えますが、実際には牛が採食できていない状態になってしまっていることがよくあります。

こちらは、とある牧場様の飼槽の様子です。一見エサが豊富にあるように見えますが、実際食べられる範囲はどのくらいでしょうか。一緒に考えてみましょう。

写真内のこの乳牛達が採食できる範囲は青い部分、黄色い点線は採食可能なギリギリのラインでしょう。この状態が長時間続けば、たとえ飼料設計がどんなに素晴らしいものであったとしても、そもそも牛達は採食できないことになりますから、乳牛のパフォーマンスを引き出すことはできません。また、PMRを十分に採食できなければ、ルーメンマットをうまく形成できず、ロボ配ばかりを食べてしまい、粗飼料と濃厚飼料のバランスが崩れるため、体調が良くない牛が増えてしまうことがあります。

その結果、そもそも「牛が動かないロボット牛舎」、つまりロボットの稼働率低下につながってしまうこともあります。せっかく搾乳ロボットを導入にしたにもかかわらず、牛をロボットに連れてくる作業が増えてしまえば、本末転倒ではないでしょうか。

そんなときは何から始めたら良いでしょうか?

まず、実際に何が起こっているのか? 現状把握をしましょう。

・飼槽にPMRがない時間帯を把握する

・残飼量を確認する

次に具体的な対処法を検討します。

1. エサ押し回数を増やす

・人手をかける

・エサ押しロボットの適切な活用

・タイミングの見直しも重要です

2. 給飼回数やタイミングを調整する

・多回給飼を検討する

・1回給飼であれば、午後の給飼作業を検討する

エサ押しロボットを導入していても、1回給飼の場合はPMRが重すぎて、ロボットがPMRを寄せることができず、牛が届かないぐらいPMRが減ってからようやくロボットが稼働し始めることになっている牧場も複数見かけられます。

エサ押しの回数や給飼のタイミング、連動スタンチョンの角度や幅、さまざまな要因で採食に制限をかけてしまっている場合が見られることがあります。

牛を牛舎内でよく動かして搾乳ロボットの稼働率UPを目指しましょう

牛に、PMRを常に採食できる環境を提供することは、ロボット搾乳導入において、とても重要です。とくに誘導型カウトラフィック(とくにミルクファースト)では、飼槽の適切な位置にPMRがあるかどうかが、牛が牛舎内を移動する動機に大きな影響を与えます。

一般的に牛の動機が減少してしまうと、牛追い対象牛が増加し、作業者の労働負担が増加します。また、生産乳量が伸び悩んだり、疾病が増加したり、経営に大きな影響をもたらすことがあります。

エサは配って終わりではなく、牛の口にきちんと入るまでが給飼作業。今一度ご自身の牧場の牛達がしっかりとエサが食べられているか、採食に制限をかけていないかをよく観察し、課題が見つかった場合には日常の工夫でできることを試したり、専門家にアドバイスを依頼したりしてみてください!