「そろそろ次の世代に経営を…」そう考えたとき、何から手をつけるべきか悩む方は多いのではないでしょうか。北海道西興部村で1000頭を搾乳する大規模牧場「㈱興栄ホールディングス/㈱興栄ファーム」は、法人の仕組みを活かした“新しい形”の経営継承を行ないました。その背景には、入念な事前準備と、専門家との連携がありました。

継承の壁は「株式」だった?

興栄ファームは、もともと4軒の酪農家が出資して立ち上げた共同牧場。年月が経ち、C家・D家の引退と前社長であった岩野健一さんの退任を機に、経営を次世代へと引き継ぐタイミングが訪れました。

ところが、いざ株式を後継者へ移す段階になってみると、問題が発生。規模拡大をするにつれて、想定以上に高額になっていた「会社の評価額(株式価格)」が、大きな負担としてのしかかってきたのです。

解決のカギは「ホールディングス化」

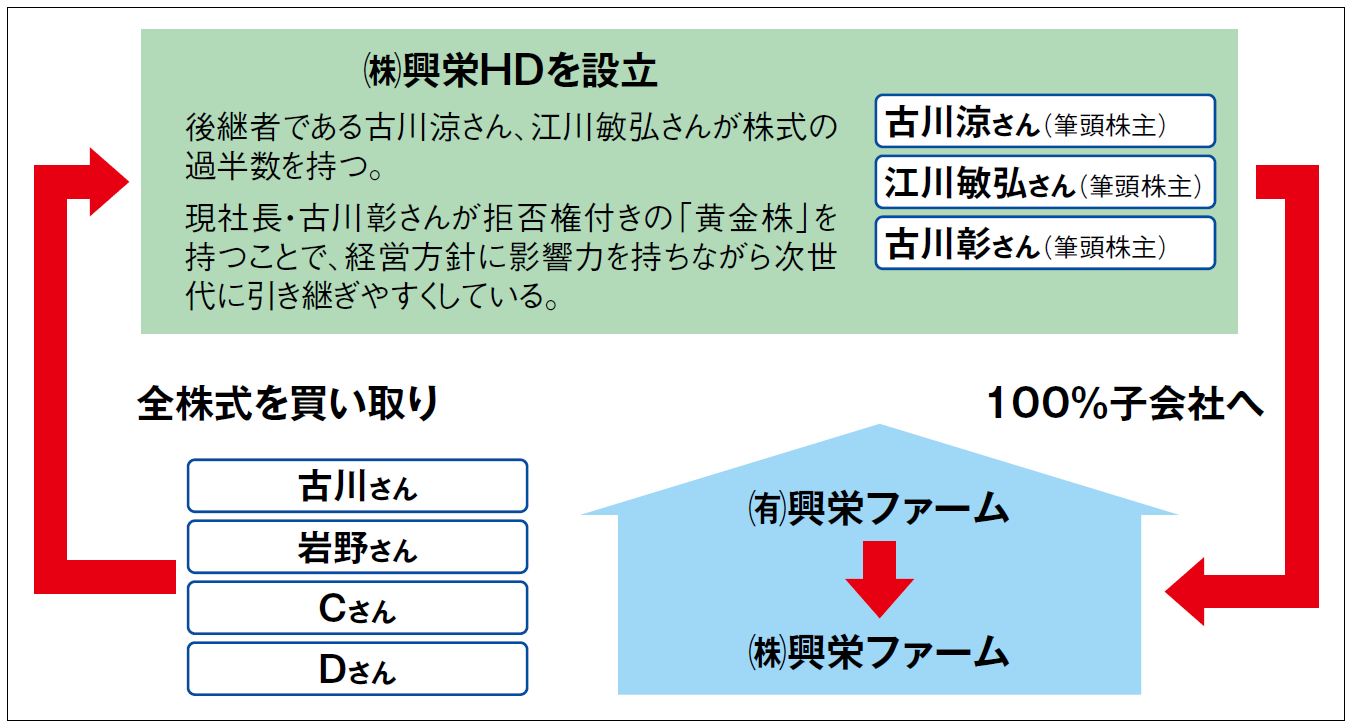

そこで見出した策が、税理士法人小島会計との連携でした。彼らのアドバイスのもと、興栄ファームでは新たに「㈱興栄ホールディングス(HD)」を設立。次世代の後継者2名がそのHDの株式を持ち、HDが元の興栄ファームを買い取る形で、もともとの牧場を子会社化しました。

この方法をとることで、個人では難しかった多額の融資も法人として受けることが可能になり、継承時の税負担も大きく軽減できたのです。

組織を活かせば地域の未来も守れる

ホールディングス化には、もう一つの大きなメリットがありました。それは、組織を使って新たな展開がしやすくなることです。例えば、6次産業化を目指す際には、新たな子会社として立ち上げたり、近隣農家の離農に合わせて第2牧場を作ったりと、地域全体の農業を支える基盤になれる可能性を秘めています。現社長を務める古川彰さんは、経営者として農場の未来を考えたときに次世代がさらに発展できるように、今から経営方針をともに考えています。

継承成功の秘訣は「早めに動くこと」

この一連のスキームを実現できた理由について、小島会計の小島さんは「早めの準備があったから」と話します。どんなに優れた仕組みでも、ギリギリの段階では選択肢が限られてしまうのです。

まずは自社の経営状態や資産の棚卸しをして、選択肢を増やしておくこと。さらに、農業特有の複雑な条件(農地法など)を理解している専門家に相談することも、スムーズな継承のカギとなります。

小島さんは「経営者後継者が、経営継承の重要性にいち早く気づき、すぐにでも専門家に相談してほしい」と話します。

変化を受け入れ、未来へつなぐ

古川さんは「経営者が固執しすぎないことが大切」と語ります。時代に合わせた牛の飼い方や設備、若い世代の考えを柔軟に取り入れることで、より良い農場づくりができると信じ、行動していました。

牛の飼い方や経営手法は時代とともに変わることを古川さんは意識しており、「後継者に主体的に行動してもらうことが何より重要」とまとめました。

PROFILE/ 筆者プロフィール

前田 真之介Shinnosuke Maeda

Dairy Japan編集部・北海道駐在。北海道内の魅力的な人・場所・牛・取り組みを求めて取材し、皆さんが前向きになれる情報共有をするべく活動しています。

取材の道中に美味しいアイスと絶景を探すのが好きです。

趣味はものづくりと外遊び。